小さな冊子で世界へ漕ぎ出した大きな乗り物

伊藤 真 ITO Makoto

筆者の前回の「今との出会い」(第242回「ネットオークションで出会う、アジアの古切手」)に引き続き、またネットオークションの話題で恐縮だが、またまた出会ってしまったのでおつき合いいただければと思う。ただし、今回は古切手ではなく古書である。

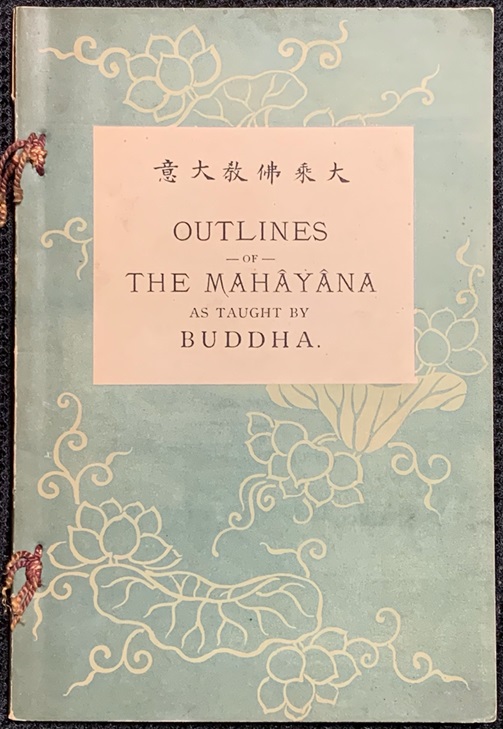

今回¥1,000という値段で購入したのは、文庫本よりひと回りほど大きいが手頃なサイズで、前書きを入れてわずか35ページの薄っぺらな英文小冊子。画像のとおり、蓮(だろうか?)をあしらった(日焼けと経年劣化の見られる)薄青緑色の表紙に、『大乘佛教大意』と右から左へと横書きの旧字体の和文タイトルがある下に、いかにもエキゾチックさを狙ったような古風な英字フォントで “OUTLINES OF THE MAHÂYÂNA AS TAUGHT BY BUDDHA.” とある(Âは今ならĀ。以下、引用では修正する。最後にピリオドが打ってあるのは当時の流儀だろう)。行によって異なるフォントや文字の大きさはチグハグな印象を与え、しかもBUDDHAの語は行の中央からちょっと左へズレてしまっている。なんだかイマイチな感じで、「こんなもんに¥1,000出すか⁈」と思われるかもしれないが、私にとってはそのイマイチっぽい見てくれも含めてなんだか愛おしい(古書として価値があるのか、私は知らない)。なぜならこのちっぽけな小冊子こそ、明治維新以降に仏教界を襲った荒波を乗り越え、さらに文字どおり太平洋の海原をも越えて、日本の仏教を大乗仏教の精華として——この際その主張の正否は別にして——初めて大々的に世界に訴えようとした仏教者たちの思いがこもった小品だからなのだ。

ご存知のかたもおられるだろうが、これは1893(明治26)年にシカゴ万博に合わせて開催された「第1回万国宗教会議」(World’s Parliament of Religions) に日本の仏教の代表団(鈴木大拙の師でもあった臨済宗の釈宗演——その演説原稿は大拙が英訳した——や、

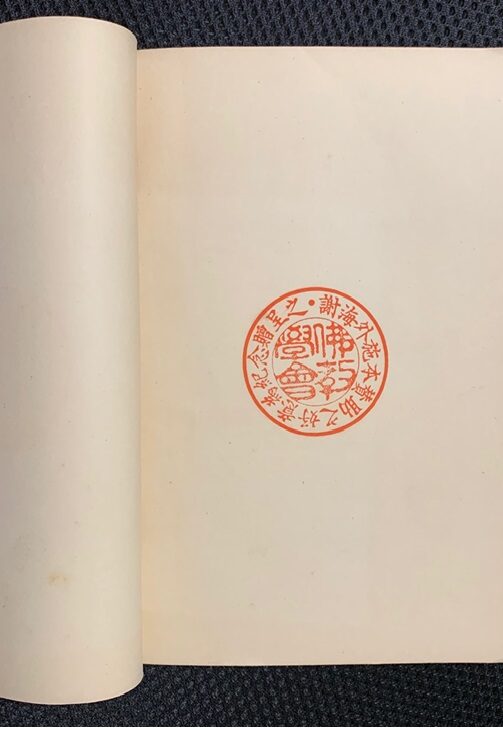

ご存知のかたもおられるだろうが、これは1893(明治26)年にシカゴ万博に合わせて開催された「第1回万国宗教会議」(World’s Parliament of Religions) に日本の仏教の代表団(鈴木大拙の師でもあった臨済宗の釈宗演——その演説原稿は大拙が英訳した——や、浄土真宗本願寺派の八淵蟠龍ら)が参加したのに合わせ、和文原稿が英訳されて、はるばる米国へ運ばれて配布されたものだ(ほかにも清沢満之の『宗教哲学骸骨』や赤松連城の『真宗大意略説』などいくつかの英訳も配布された)。だが実は正確には、私の手元にある1冊は米国で配布されたものが日本へ里帰りしたのではないようだ。表紙をめくると鮮やかな朱色のスタンプが押してあり、中央に出版元の「佛教學會」の名称、周囲に「謝海外施本賛助之好意為紀念贈呈之」と漢文で書かれている。米国で施本として配布するために寄付を募って出版し、その賛助者への御礼の記念品として贈呈されたものらしい。今風に言えば、クラウドファンディングのリターン(お礼の品)のようなものである。

さて、この小冊子の著者は“S. KURODA, Superintendent of Education of the Jōdo-Sect”とあるとおり、浄土宗学本校(大正大学、佛教大学の前身)で校長・学監を務めた学僧の黒田真洞(くろだ・しんとう。1855–1916年。 1912 [明治45]年に正僧正、没後に大僧正追贈)。だが、「天台、真言、臨済、曹洞、真宗の各学者らの精査を受け」 (carefully examined)、浄土宗学本校の英語教員らが英訳したと記され、「万博に関連してシカゴで開催される万国宗教会議の参加者らへの配布のため」とある。黒田師による浄土宗の解説や宣伝の書ではない。日本の仏教界をあげて、万国宗教会議で日本の仏教、東アジア仏教、大乗仏教を新たな時代にふさわしい世界宗教として訴えることを目的としたものだ。

ではその「大乗仏教」の「大意」とはどういうものなのか? 本書は6章から成る(なお、下記に記す日本語の章題は、同年にあとから出版された日本語版『大乗仏教大意』に従った)。

緒言(Introductory Remarks)/第1章 施教綱領 (Principles of Buddha’s Teaching) /第2章 解脱涅槃 (Mokṣa and Nirvāṇa)/第3章 業報因果 (Action and Results, Cause and Effect)/第4章 染浄因縁 (Pure and Impure Causes and Conditions)/第5章 万法唯心 (All Things are Nothing but Mind)/第6章 宗派異同 (Sects in Buddhism)

まず緒言では仏陀の生涯をごく簡潔に述べたのち、その教法はすべて「大乗と小乗」に包括され、どちらも等しく「一仏の教化」であり、「転迷開悟の法」であるが、「観苦得道の法」の「小乗」に対し、「観空得道の法」の「大乗の教義は徧く小乗の教法を包蔵」するという。このあたりには、南伝仏教こそが正当な「仏教」だと見ていた当時の西洋のトレンドに対し、大乗はその堕落でも異端でもなく、「小乗」の教えをも含む、より包括的な教えであることを訴える意図が見て取れる。

続いて第1章では「無我」を中核的な仏説とするが、あくまでも「我」や「有空」への誤った執着を滅することが目的であり、「自己も魂も存在しない」ということを説く教条主義的な教理 (fixed dogma) ではないと言う(ここにも西洋のネガティブな大乗観に対する目配りを感じる)。そして第2章では自他、主客、正邪などの分別的な執着を乗り越えた完全に自由な状態こそ「解脱」だとし、心の真の性質 (true nature of mind) を顕現させた完全な永遠の楽 (perfect and everlasting happiness) を得ることが「涅槃」だと言う。また、「小乗」が「断滅」 (eternal extinction。日本語版では「寂」) をめざすのに対し、「涅槃」は「単なる断滅」でもないし、あらゆる人に開かれている大乗の「解脱」は「遠くに求むべきものではない」としている。

第3章では因果(縁起)の理法が説かれ、仏教が近代的な理性や哲学的な吟味に堪えるものであることを訴えるかのようである。このためすべてを「一者」 (the “One”) に帰して諸法の自性は常住 (the nature of all things is permanent) とするもの、天地と万物の造物主 (creator) を説くもの、万法を四大で説明するものなど、(バラモン教、キリスト教、唯物論などを想定したと思われる)「異教」(heretics。日本語版では「異道」) の教理をすべて、因果の理法を理解しない断常二見として排斥している。その上で、第4章では、そうした因果の理法に従う行為の善悪・染浄を問い、声聞・独覚・菩薩の三乗が行う「解脱」へ至る行法を「出世間の善」と規定する。本来的に清浄で善悪の差別の相なき心の本性 (the true essence of mind) と調和する行為を実践すれば、諸仏と平等の果実を得られるとして、「心」に焦点が移っていく。(なお、「出世間の善」は今なら一般にsupramundane goodなどと訳すが、ここではecclesiastical goodとされいて、どこか時代がかった感じがする。このあたりには仏教用語の訳語も定まらない時代に英文を練り上げていったパイオニアたちの苦闘が窺える気がする)。

そして第5章が本書のクライマックスだろうが、なかなかの難関だ。まず、何ものも実体性 (reality) や恒常的な自性 (constant nature of their own) を持たず、諸法皆空だとした上で、「万法は心の(生み出す)現象にすぎない」という唯心説を紹介し、八識説と阿頼耶識を説明する。そしてその心の本性を「不変の原理」 (unchanging principle) 、「真如(永遠のリアリティ)」 (bhūtatathatā , permanent reality) だとするのだ。しかも本性は海で、現象は波のようであると言われると、俄然『大乗起信論』や真如(如来藏)縁起の色彩を帯びてくる。確かに、「心の本性」を「真如」とする唯心論 (idealism) こそは、日本代表団の仏僧らが最も訴えたかった教説だと、日本仏教史などがご専門のジュディス・スノッドグラス博士は指摘する (Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism to the West, 2003)。

しかし同時に、黒田師は「われわれは万法が合して心という心理的な統一体を成すとか (all things combine into a mental unity called mind)、万法がそれ(心)から流出する (all things are emanations from it) と言いたいわけではない」とも述べて、いわば「心」の実体視を排し、「万法の生起」は「われわれの心に負っている」 (owe their existence to our mind ) と、私たち自身の心に引きつけて語る。多少は唯識の専門用語なども出てくるが、大乗を「観空得道の法」と明言し、すべてを「一者」 (the “One” ) に帰する異教を批判してきた本書である。分別・差別のない、本来の清らかな心——それは「無量のはたらきやすばらしい行為 (innumerable functions and miraculous actions) の元」とされる——によって衆生や万物と関わることができれば、執着による苦しみの世界から「解脱」し、遠くに求めずとも「涅槃」を得られるという、とても地に足のついた、親しみやすい大乗仏教論だと感じられないだろうか。

「われわれは、正しい見方 (true view) を保ち、万物の縁起に対する真の理解(comprehension of the causality of all things) に達しようではないか」と黒田師は言う。透徹した空観と『華厳経』(ただし、必ずしも華厳教学ではない)を思わせるシンプルな唯心論……ネットオークションで出会ったイマイチな見てくれの古びた小冊子を、誰にでも開かれたそんな教えこそ「仏教の大きな乗り物」であると、海を越えて世界に訴えかける、そんな小品として私は読んでみたいのである(なお、最後の第6章は日本の諸宗の概説のあと、聖浄二門はいずれも菩薩の初発心と本願の行を究竟する菩薩道であり、「平等の因からは平等な果が生まれ、その点で差別はない」のだと、ここでも因果の理を説いて論を結んでいる。注文があるとすれば、清新で前向きだが、煩悩ゆえに正見に達することのできない私たちの困難が論じられていないことだろう)。

2025年5月1日

浄土真宗本願寺派の八淵蟠龍ら)が参加したのに合わせ、和文原稿が英訳されて、はるばる米国へ運ばれて配布されたものだ(ほかにも清沢満之の『宗教哲学骸骨』や赤松連城の『真宗大意略説』などいくつかの英訳も配布された)。だが実は正確には、私の手元にある1冊は米国で配布されたものが日本へ里帰りしたのではないようだ。表紙をめくると鮮やかな朱色のスタンプが押してあり、中央に出版元の「佛教學會」の名称、周囲に「謝海外施本賛助之好意為紀念贈呈之」と漢文で書かれている。米国で施本として配布するために寄付を募って出版し、その賛助者への御礼の記念品として贈呈されたものらしい。今風に言えば、クラウドファンディングのリターン(お礼の品)のようなものである。

さて、この小冊子の著者は“S. KURODA, Superintendent of Education of the Jōdo-Sect”とあるとおり、浄土宗学本校(大正大学、佛教大学の前身)で校長・学監を務めた学僧の黒田真洞(くろだ・しんとう。1855–1916年。 1912 [明治45]年に正僧正、没後に大僧正追贈)。だが、「天台、真言、臨済、曹洞、真宗の各学者らの精査を受け」 (carefully examined)、浄土宗学本校の英語教員らが英訳したと記され、「万博に関連してシカゴで開催される万国宗教会議の参加者らへの配布のため」とある。黒田師による浄土宗の解説や宣伝の書ではない。日本の仏教界をあげて、万国宗教会議で日本の仏教、東アジア仏教、大乗仏教を新たな時代にふさわしい世界宗教として訴えることを目的としたものだ。

ではその「大乗仏教」の「大意」とはどういうものなのか? 本書は6章から成る(なお、下記に記す日本語の章題は、同年にあとから出版された日本語版『大乗仏教大意』に従った)。

緒言(Introductory Remarks)/第1章 施教綱領 (Principles of Buddha’s Teaching) /第2章 解脱涅槃 (Mokṣa and Nirvāṇa)/第3章 業報因果 (Action and Results, Cause and Effect)/第4章 染浄因縁 (Pure and Impure Causes and Conditions)/第5章 万法唯心 (All Things are Nothing but Mind)/第6章 宗派異同 (Sects in Buddhism)

まず緒言では仏陀の生涯をごく簡潔に述べたのち、その教法はすべて「大乗と小乗」に包括され、どちらも等しく「一仏の教化」であり、「転迷開悟の法」であるが、「観苦得道の法」の「小乗」に対し、「観空得道の法」の「大乗の教義は徧く小乗の教法を包蔵」するという。このあたりには、南伝仏教こそが正当な「仏教」だと見ていた当時の西洋のトレンドに対し、大乗はその堕落でも異端でもなく、「小乗」の教えをも含む、より包括的な教えであることを訴える意図が見て取れる。

続いて第1章では「無我」を中核的な仏説とするが、あくまでも「我」や「有空」への誤った執着を滅することが目的であり、「自己も魂も存在しない」ということを説く教条主義的な教理 (fixed dogma) ではないと言う(ここにも西洋のネガティブな大乗観に対する目配りを感じる)。そして第2章では自他、主客、正邪などの分別的な執着を乗り越えた完全に自由な状態こそ「解脱」だとし、心の真の性質 (true nature of mind) を顕現させた完全な永遠の楽 (perfect and everlasting happiness) を得ることが「涅槃」だと言う。また、「小乗」が「断滅」 (eternal extinction。日本語版では「寂」) をめざすのに対し、「涅槃」は「単なる断滅」でもないし、あらゆる人に開かれている大乗の「解脱」は「遠くに求むべきものではない」としている。

第3章では因果(縁起)の理法が説かれ、仏教が近代的な理性や哲学的な吟味に堪えるものであることを訴えるかのようである。このためすべてを「一者」 (the “One”) に帰して諸法の自性は常住 (the nature of all things is permanent) とするもの、天地と万物の造物主 (creator) を説くもの、万法を四大で説明するものなど、(バラモン教、キリスト教、唯物論などを想定したと思われる)「異教」(heretics。日本語版では「異道」) の教理をすべて、因果の理法を理解しない断常二見として排斥している。その上で、第4章では、そうした因果の理法に従う行為の善悪・染浄を問い、声聞・独覚・菩薩の三乗が行う「解脱」へ至る行法を「出世間の善」と規定する。本来的に清浄で善悪の差別の相なき心の本性 (the true essence of mind) と調和する行為を実践すれば、諸仏と平等の果実を得られるとして、「心」に焦点が移っていく。(なお、「出世間の善」は今なら一般にsupramundane goodなどと訳すが、ここではecclesiastical goodとされいて、どこか時代がかった感じがする。このあたりには仏教用語の訳語も定まらない時代に英文を練り上げていったパイオニアたちの苦闘が窺える気がする)。

そして第5章が本書のクライマックスだろうが、なかなかの難関だ。まず、何ものも実体性 (reality) や恒常的な自性 (constant nature of their own) を持たず、諸法皆空だとした上で、「万法は心の(生み出す)現象にすぎない」という唯心説を紹介し、八識説と阿頼耶識を説明する。そしてその心の本性を「不変の原理」 (unchanging principle) 、「真如(永遠のリアリティ)」 (bhūtatathatā , permanent reality) だとするのだ。しかも本性は海で、現象は波のようであると言われると、俄然『大乗起信論』や真如(如来藏)縁起の色彩を帯びてくる。確かに、「心の本性」を「真如」とする唯心論 (idealism) こそは、日本代表団の仏僧らが最も訴えたかった教説だと、日本仏教史などがご専門のジュディス・スノッドグラス博士は指摘する (Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism to the West, 2003)。

しかし同時に、黒田師は「われわれは万法が合して心という心理的な統一体を成すとか (all things combine into a mental unity called mind)、万法がそれ(心)から流出する (all things are emanations from it) と言いたいわけではない」とも述べて、いわば「心」の実体視を排し、「万法の生起」は「われわれの心に負っている」 (owe their existence to our mind ) と、私たち自身の心に引きつけて語る。多少は唯識の専門用語なども出てくるが、大乗を「観空得道の法」と明言し、すべてを「一者」 (the “One” ) に帰する異教を批判してきた本書である。分別・差別のない、本来の清らかな心——それは「無量のはたらきやすばらしい行為 (innumerable functions and miraculous actions) の元」とされる——によって衆生や万物と関わることができれば、執着による苦しみの世界から「解脱」し、遠くに求めずとも「涅槃」を得られるという、とても地に足のついた、親しみやすい大乗仏教論だと感じられないだろうか。

「われわれは、正しい見方 (true view) を保ち、万物の縁起に対する真の理解(comprehension of the causality of all things) に達しようではないか」と黒田師は言う。透徹した空観と『華厳経』(ただし、必ずしも華厳教学ではない)を思わせるシンプルな唯心論……ネットオークションで出会ったイマイチな見てくれの古びた小冊子を、誰にでも開かれたそんな教えこそ「仏教の大きな乗り物」であると、海を越えて世界に訴えかける、そんな小品として私は読んでみたいのである(なお、最後の第6章は日本の諸宗の概説のあと、聖浄二門はいずれも菩薩の初発心と本願の行を究竟する菩薩道であり、「平等の因からは平等な果が生まれ、その点で差別はない」のだと、ここでも因果の理を説いて論を結んでいる。注文があるとすれば、清新で前向きだが、煩悩ゆえに正見に達することのできない私たちの困難が論じられていないことだろう)。

2025年5月1日

※Outlines of the Mahāyāna as Taught by Buddha(『大乗仏教大意』)は、英語版も日本語版も所蔵する図書館は少ないが、英語版はオンデマンドの復刻版をネット書店で購入できる。日本語版は雑誌『宗教界』12巻4号(1916年)に再録されたものを国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できる。

伊藤 真 ITO Makoto

現在、親鸞仏教センター嘱託研究員

東洋大学・大正大学・立教大学・東京農業大学、各非常勤講師

東洋大学東洋学研究所客員研究員。