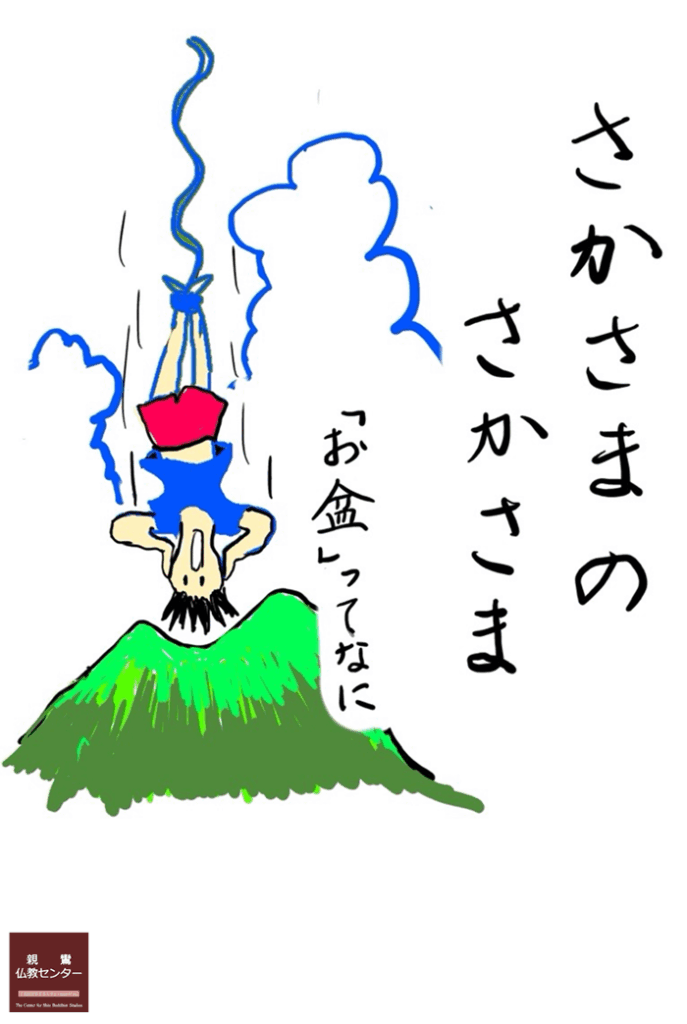

さかさま の さかさま

お盆ってなに?

「さかさま」の「さかさま」は、もともとの向きになること、だったら元の木阿弥でしょうか?

そうではありません。私たちは、「さかさま」であることに気づいて、はじめて「さかさまのさかさま」という正しい向きが見えてくるようになるのでしょう。

今年もお盆の季節を迎えます。お盆の「盆」は、詳しくは「盂蘭盆」(うらぼん)と書き、インドの「ウランバナ」という言葉の音写とされ、足を吊るされ頭を下にして、さかさまになって苦しんでいることを意味するとされます。

中国では「倒懸」(とうけん)とも意訳しています。ある説では、「盂蘭盆」を、「盂蘭(倒懸を救う)」と「盆(救う器)」の合成語とする見解もあります。

お盆は、『仏説盂蘭盆経』(ぶっせつうらぼんきょう)という短いお経にもとづいた行事です。『盂蘭盆経』は浄土真宗では拝読しないお経なので、お盆の行事を行わない真宗の寺院も多くあります。

『盂蘭盆経』は、仏弟子の中で神通第一(じんづうだいいち)と称えられた目連尊者(もくれんそんじゃ)であっても、餓鬼道で苦しんでいる母親を自分の力では助けることができず、お釈迦さまに相談したところ、七月十五日の自恣(じし)の日に、仏道を求める人々に盆に食物などを供養することで母を救うことができたというエピソードが中心になっています。

出典:『國譯一切經印度撰述部 經集部十四』岩野眞雄編、

大東出版社、1990年(改訂五刷)436ページより

もう一方で、『盂蘭盆経』には、命を終えられた父母への供養の方法のみならず、「盂蘭盆」ということを縁として大事なことが教えられているように思います。

たとえば、亡き父母をはじめとする、命を終えた方がたを「供養」によって喜ばせたり、苦しみから助けだそうという、私たちの気持ちはうるわしいようですが、そこには私たちの迷いの思いが反映しているかもしれません。

今、すでに迷っている私たちが、自分自身の力で死者を助けようということ、これこそ「さかさま」なことではないでしょうか。それだけではありません。私たちの迷いの心は、命を終えた方を、都合のよい守護する霊にしたり、祟る存在にしたりさえします。亡き人を地獄や餓鬼道へ追いやっているのは、実は、私たち自身の眼(まなこ)ではないでしょうか。

そして、「盂蘭盆」と呼ばれるさかさまに吊るされている苦しみとはどのようなものでしょうか。

仏教に「顛倒」(てんどう)という言葉があります。「転倒」という似た言葉もありますが、転倒は「転び倒れる」こと、「顛倒」は真っ逆さまになるという意味です。仏教の顛倒は、私たちの真実に反する誤ったの考え方や見方を指します。本来あるべき姿とは逆さまに物事を捉えてしまう状態を意味します。

例えば、この、唯一の一度きりの人生において、急がなくてもよいことを急ぎ、財産がなければそれに苦しみ、財産があれば、またそれに苦しむのです。このように、この人生というかけがえのない機会を空しく過ぎてしまうことは、仏の眼からみると、真実を見失っていることで、これ以上の苦しみはないのでしょう。このような顛倒による苦しみが「盂蘭盆」と表現されているのではないでしょうか。

『盂蘭盆経』の目連尊者のエピソードは、私たちが「さかさま」な生き方をしていることに気づき、その「さかさま」とは「さかさま」な生き方を教えてくれるのが仏さまの教えであることが示されます。

仏さまの教えは、どのような時代であっても、どのような場所であっても、どのような生き方をしていても、この人世で本当に大事なものに気づくこと、そのことだけが唯一の解決法なのだということを教えてくれているようです。

「盂蘭盆」とは、私たちがさかさまになって生きている苦しみに気づき、そのさかさまの生き方に気づくことを呼びかけているのです。